Nous avons aussi aimé (ou pas!) ces films plus anciens

Par Céline

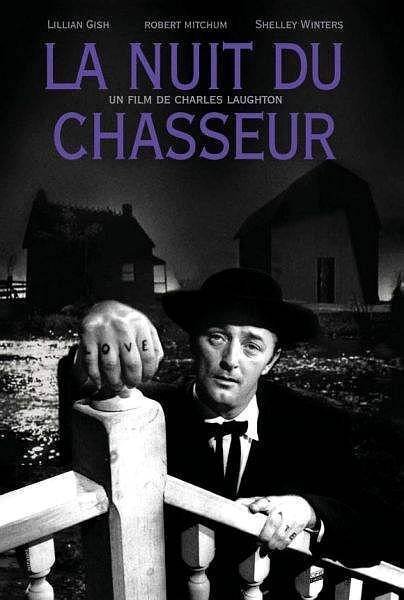

Voir ou revoir « La Nuit du Chasseur » au cinéma... La question ne se posait pas.

Quand on a la chance d’habiter à proximité de salles où l’on passe de tels classiques, on y court. Pour en

écrire un retour, c’est plus difficile. Les plus grands critiques, les historiens les plus érudits ont déjà laissé

leur plume saluer le talent de cet acteur oscarisé, scénariste, producteur... et réalisateur d’un unique film.

Mais quel film !

Un film noir, un thriller, un film d’épouvante, une parabole... un conte de noël qui n’existe que pour

mettre en garde les enfants contre les grands méchants loups. Une satire sociale où les grenouilles de

bénitier sont ridiculisées, où les moutons de Panurge sont pointés du doigt. Comment le définir ? Les

grandes œuvres sont inclassables.

Robert Mitchum, Shelley Winters, Lilian Gish le portent avec frénésie. Et par un jeu qui ne saurait renier

l’expressionnisme allemand. Mitchum en psychopathe charismatique, Lilian Gish en mère universelle, et

Shelley Winters en veuve illuminée forment un trio puissant ; l’un est le Mal, qui danse tel un diable sur

des charbons ardents, l’autre le Bien, droite, courageuse, et humble mais fervente croyante, la troisième

l’agneau aveuglé. Ce personnage de Shelley Winters complètement manipulée par celui qu’elle identifie

comme celui qui vient la délivrer du Mal, au même titre que les villageois, entre en transe pour satisfaire à

l’emprise de ce pasteur apocryphe. Illuminations surréalistes ! N’oublions pas les enfants, c’est à eux que

l’histoire s’adresse. Il n’y a pas mieux pour leur donner des cauchemars. John a l’intelligence brave et

fidèle à son serment, Pearl une confiance inébranlable en son grand frère. Les protégés de Rachel (Lilian

Gish) la suivent tels des oisons suivant Ma Mère l’Oye...

Image ciselée comme au couteau, éclairages violemment contrastés, lumière éblouissante venant du ciel

en incessant duel avec celle de la lame du tueur aux nerfs à vifs, symboles picturaux de névrose sexuelle...

Au noir profond de la soutane, répond le blanc immaculé des chemises de nuit. Ou du visage de la petite

Pearl, qui sera souillé en se cachant dans la cave où l’enfant perd son innocence : elle comprend et elle a

peur.

C’est à Stanley Cortez que reviennent les lauriers pour cette somptueuse photographie : celle de la

Splendeur des Amberson qu’il avait dessinée pour Orson Welles . Mais c’est bien à Laughton que

reviennent ceux de son écriture. En pensant à Hopper et son hyper réalisme, il a conçu les séquences de

l’univers de Rachel. Installée sous le porche de sa maison, immobile et silencieuse dans son rocking chair,

elle semble habiter un tableau du grand peintre américain. Le surréalisme n’est pas loin non plus, à en

faire pâlir Salvador Dali, pour les séquences les plus violentes et les plus symboliques de la perversion du

tueur.

La Nuit du chasseur n’a pas reçu un bon accueil à sa sortie. Il est aujourd’hui un incontournable.

Le voir sur grand écran est un privilège. Ne manquons pas de telles occasions !

Vu par Céline, le 6 janvier 2026.

Par Jean-Pierre

« Outrage » d’Ida Lupino (1950) est une plongée audacieuse dans l’indicible. Avec ce film, Ida Lupino, figure rare de réalisatrice dans le paysage hollywoodien des années 1950, ose aborder un sujet tabou : le viol. Le film suit le parcours d’une jeune femme, victime d’une agression sexuelle, dont la vie bascule sous le poids du traumatisme et du regard social. Lupino évite soigneusement le mot « viol », préférant des euphémismes comme « agression » ou « crime », reflétant ainsi l’incapacité de l’époque à nommer l’indicible. Ce choix linguistique, loin d’être anodin, souligne la pudibonderie d’une société qui préfère contourner la réalité plutôt que de l’affronter.

Lupino excelle dans la représentation visuelle de la détresse psychologique. La scène de la poursuite, filmée en noir et blanc avec des angles de caméra audacieux et un montage saccadé, traduit l’horreur et la confusion de la victime. La répétition de cette séquence, plus tard dans le ranch, renforce l’idée d’un traumatisme qui hante et se réactive. À l’inverse, les scènes lumineuses en extérieur, notamment celles avec le pasteur, offrent un contraste saisissant, symbolisant une lueur d’espoir dans un récit par ailleurs sombre.

Le film interroge le rôle des femmes dans la reconstruction de la victime. Si certaines figures masculines (le pasteur et le patron du ranch) incarnent une forme de salut, les femmes – mère de la victime et épouse du patron – se cantonnent à un rôle de soignantes, réduites à panser les blessures physiques. Lupino, malgré son audace, reste prisonnière des codes de son temps : la solidarité féminine est absente, et la libération de l’héroïne passe par l’intervention masculine. La critique sociale est subtile, mais limitée.

Outrage s’inscrit dans une filmographie courte mais marquante : Lupino n’a réalisé que huit longs-métrages, après une carrière d’actrice. Son approche, à la fois humaniste et formellement inventive, mérite d’être redécouverte. Le film, bien que perfectible, reste un jalon important dans la représentation des violences faites aux femmes au cinéma.

Le film apparaît donc à la fois de son époque et en avance sur elle. Lupino y déploie une sensibilité rare, mêlant critique sociale et innovation visuelle, tout en révélant les limites d’un discours encore timide sur le viol. Une œuvre qui, malgré ses imperfections, continue de résonner avec une troublante actualité.

Par Jean-Pierre

Rio Grande (1950) de John Ford, entre grandeur épique et ambiguïtés idéologiques, troisième volet de la « trilogie de la cavalerie » de John Ford, s’inscrit dans la tradition du western classique tout en en révélant les contradictions. À travers la quête d’un escadron chargé de traquer des Apaches en révolte, Ford déploie une réflexion sur l’engagement militaire, où sacrifice, camaraderie et discipline forment le socle d’une virilité héroïque. Pourtant, derrière cette épopée visuellement somptueuse se cachent des failles idéologiques qui, aujourd’hui, rendent le film aussi fascinant que problématique.

Une symétrie formelle au service du mythe Ford structure son récit autour de miroirs narratifs et visuels : l’attaque des Indiens répond à celle de la cavalerie, le retour des soldats encadre le film, et les sérénades à la femme du colonel (Maureen O’Hara) trouvent leur écho dans celles dédiées au général. Cette symétrie, presque rituelle, renforce l’idée d’un ordre militaire immuable, où chaque geste, chaque combat, participe à la construction d’un mythe fondateur. Les paysages de la Vallée de la Mort, filmés avec une maîtrise sublime, deviennent le théâtre d’une confrontation entre « civilisation » et « sauvage », où la cavalerie incarne une forme de destin manifeste.

Les scènes de bataille, d’une ampleur rare pour l’époque, sont tournées avec un sens du mouvement et de l’échelle qui rappelle les fresques historiques. La poursuite des chariots par les Apaches, notamment, est un morceau de bravoure où Ford marie tension narrative et esthétisme pur. Pourtant, cette grandeur formelle ne doit pas occulter ce qu’elle sert : une vision romantisée, voire romantique, de la conquête de l’Ouest.

L’ombre du racisme et de la misogynie - C’est là que Rio Grande révèle ses limites, voire ses scandales. Le traitement des personnages amérindiens, réduits à des figures de menace anonymes et dénuées d’humanité, est d’un racisme consternant. Ford, qui a pourtant su donner de la profondeur à des personnages marginaux dans d’autres films, semble ici adhérer sans distance à la propagande de l’époque, où l’Indien n’est qu’un obstacle à abattre pour la « marche du progrès ». Pire, la scène finale où le général Sheridan fait jouer Dixie, l’hymne sudiste, lors du défilé, relève d’une réécriture honteuse de l’Histoire, gommant l’esclavage et la ségrégation au profit d’une nostalgie réactionnaire.

Les femmes, quant à elles, ne sont guères mieux loties. Maureen O’Hara, bien que forte et charismatique, reste cantonnée à un rôle de faire-valoir : épouse dévouée, mère sacrificielle, ou objet de désir pour les soldats. Les rares moments où elle tente de s’émanciper (comme sa décision de quitter le fort) sont immédiatement neutralisés par le récit, qui rappelle à l’ordre la femme « rebelle ». Ford, cinéaste par ailleurs sensible aux personnages féminins complexes, semble ici prisonnier des codes du genre.

Un western entre culte et critique, Rio Grande est donc un film à double tranchant. D’un côté, il incarne l’apogée du western fordien : une épopée visuellement sublime, portée par des acteurs iconiques (John Wayne, Victor McLaglen) et une mise en scène d’une rigueur exemplaire. De l’autre, il expose les limites idéologiques d’un cinéma qui, en magnifiant la conquête de l’Ouest, en a aussi occulté les violences et les injustices.

Aujourd’hui, le regarder, c’est à la fois célébrer le génie d’un cinéaste qui a façonné l’imaginaire collectif, et interroger ce que ce même imaginaire a choisi d’oublier. Ford a peut-être écrit l’Histoire de la conquête de l’Ouest au cinéma, mais c’est aussi à nous, spectateurs, d’en réécrire la lecture.

Par Jean-Pierre

« L’Échelle de Jacob » d’Adrian Lyne (1990) est une descente aux enfers onirique!

Une nuit, sur les ondes du cinéma Le France à Thonon-les-bains, un film oublié a resurgi des limbes du cinéma : L’Échelle de Jacob, œuvre énigmatique d’Adrian Lyne, où Tim Robbins incarne un soldat hanté par les démons de la guerre du Vietnam. Dès les premières images, le spectateur est plongé dans l’horreur d’un champ de bataille, filmé avec une intensité qui rappelle l’urgence brutale de Platoon ou la folie méthodique de Full Metal Jacket. Un homme tombe, blessé, et soudain, le réel se déchire.

New York. Un métro. Des silhouettes difformes, des visages déformés par une laideur presque surnaturelle. Le film bascule alors dans un cauchemar éveillé, où les frontières entre hallucination et réalité s’effacent. Les scènes s’enchaînent comme les cercles d’un enfer moderne : un brancard glissant dans les couloirs d’un hôpital, peuplé de créatures dignes des tableaux de Jérôme Bosch ; un camarade explosant dans sa voiture, victime d’une violence aussi soudaine qu’inexplicable ; puis, l’enlèvement par des agents secrets, fantômes d’une conspiration sans visage.

L’Échelle de Jacob est un film hybride, à la fois thriller paranoïaque et fresque fantastique, où chaque plan semble creuser un peu plus le mystère de l’âme humaine. Comment ne pas voir, dans cette œuvre méconnue, une rédemption pour Lyne, trop souvent réduit à ses films érotiques (Liaison fatale, 9 semaines et demie) ? Ici, il transcende le genre, mêlant angoisse métaphysique et tension narrative avec une maîtrise rare.

Merci au France de nous rappeler que le cinéma, parfois, cache ses perles dans l’ombre.

Ce style met en valeur la dimension poétique et analytique du film, tout en gardant une fluidité narrative.

Par Eric

Nous suivons pendant presque 1h30 le parcours de cette femme d'un bourg perdu de Macédoine. Cela n'a pas l'air très attirant sur le papier (d'ailleurs, c'est où la Macédoine?) et pourtant l'esthétique et la poésie du film sont à saluer tout comme les paysages grandioses et la photographie soignée. Les premières séquences, notamment, m'ont semblé comme un grand moment de cinéma documentaire, avec une progression dramatique et des cadrages magnifiques.

Honeyland est une fable écologique puissante, illustrant les dangers de la surconsommation et de la surexploitation des ressources naturelles (notamment les abeilles, mais pas seulement). Le documentaire met en lumière la nécessaire relation harmonieuse entre l’humain et la nature (l'homme prélève de la nature mais doit toujours lui laisser assez pour vivre), à travers le personnage de Hatidze, une apicultrice traditionnelle, et le contraste avec ses voisins qui adoptent une approche industrielle et destructrice.

La force émotionnelle de ce film transcende le simple documentaire car les scènes de famille (surtout avec la mère) nous réservent de très beaux moments d'émotion pure, dans le vrai sens du terme.

Notons que certains ont pu s’interroger sur la part de mise en scène ou de reconstruction dans le film. Certaines séquences (le décès par exemple), bien que magnifiques, semblent trop "écrites" pour être du pur documentaire, ce qui peut troubler le spectateur sur la réalité de ce qu’il voit. Cette remarque compréhensible ne m'a pas dérangé en réalité.

Honeyland a été primé à Sundance et nommé aux Oscars 2020 dans deux catégories (meilleur film international et meilleur documentaire), une première dans l’histoire des Oscars.

Par Jean Pierre

L'autre jour j'ai regardé un film de 1926. Muet donc, La montagne sacrée de Arnold Franck avec Leni Riefenstahl. Celle qui deviendra la cinéaste de Hitler.

Un mélo mais avec deux séquences étonnantes.

Le film se passe dans les Alpes. Une danseuse rencontre deux alpinistes et les aime. Bon c'est un mélo.

La première séquence est une course en ski et la caméra est au milieu des coureurs, c'est magnifique et il y a des images de descente pas mal du tout.

Vers la fin, une caravane de secours part dans la nuit avec des torches et dans la neige. Les images sont magiques.

Jean-Pierre